CRISTIAN GÓES, da Mangue Jornalismo

@josecristiangoes

Esta é a 11ª reportagem de uma série que revela como foi, em Sergipe, o golpe civil-militar de 1964 e a ditadura imposta a seguir no Brasil. Esse material é fruto do trabalho da Comissão Estadual da Verdade em Sergipe (CEV/SE), que produziu um relatório final, organizado por Andréa Depieri e Gilson Reis.

A Mangue Jornalismo entende ser um dever cívico a divulgação dessa profunda pesquisa, o que contribui para o exercício do direito à história, verdade e memória em Sergipe.

A reportagem de hoje trata da Operação Cajueiro, nome dado a uma ação militar de caráter confidencial e sigiloso que foi desencadeada em Aracaju, a partir do dia 20 de fevereiro de 1976, com o objetivo de “apurar atividades subversivas no estado de Sergipe”.

Essa operação ficou conhecida pela gravidade das violações a que foram submetidos os investigados, com sequestros e em sua maioria barbaramente torturados nas dependências do Quartel do Exército em Aracaju, o 28º Batalhão de Caçadores (28ºBC).

Uma rede de serviços médicos também foi mobilizada. “Diretores de hospital, médicos e legistas dispostos a receber presos fisicamente destruídos, fraudar autos de corpo de delito e autópsias” (Gaspari, 2002, p. 26), colaborando e dando cobertura/ocultando a prática de tortura.

Em Sergipe, foram reconhecidos desempenhando a função médica: José Carlos Pinheiro, e os oficiais médicos Williams de Oliveira Menezes (capitão Williams) e Sálvio Mendonça. Não foi possível precisar se atuaram durante as sessões de tortura ou só na enfermaria. Foram identificados também o capitão Moraes, major Ribeiro e o recruta Barros, seu motorista.

Como são muitas informações, com vários nomes de presos e de algozes, a Mangue Jornalismo dividiu a temática da Operação Cajueiro em duas partes.

Operação Cajueiro: primeira parte

A Cajueiro tinha como alvos os supostos membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em Sergipe, mas nem todos os detidos tinham vínculo de fato com o partido. Membros do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em especial sua ala jovem, foram também alcançados pela Cajueiro.

Vale lembrar que o PCB foi declarado ilegal em 1947, dando início a uma longa história de perseguições, que vai da cassação dos parlamentares constituintes de 1946 à criminalização sistemática dos membros da direção do partido e também de simpatizantes que foram sendo enquadrados em dispositivos da Lei de Segurança Nacional.

A criminalização, tanto após 1947, como durante todo o período da ditadura militar, foi utilizada como uma estratégia de controle da dissidência política e como forma de justificação das ações arbitrárias do governo, tendo por fundamento a Doutrina de Segurança Nacional.

Somando-se à ilegalidade do PCB, que perdurou até 1985, no regime militar foi decretado o AI-2 que impôs o bipartidarismo — só existiam legalmente dois partidos, Arena e MDB. Nesse contexto, qualquer atividade visando a reorganização de partido político ou associação era compreendida como subversão, conforme estava na Lei de Segurança Nacional de 1969.

Contexto político da Operação Cajueiro

Um olhar superficial para o momento histórico em que se deu a Operação Cajueiro não é suficiente para explicar a sua ocorrência, afinal o Governo Geisel havia anunciado, em agosto de 1974, que daria início ao processo de distensão (abertura política). Como é, então, que dois anos após, já em 1976 tem-se um episódio de repressão política nessa proporção?

A Operação Cajueiro ocorreu como desdobramento, em Sergipe, de um conjunto de ações e operações desencadeadas nacionalmente contra o PCB após as eleições legislativas de 1974. Nessas eleições houve uma “ampla e inesperada vitória da oposição” (GASPARI, 2003), o que ameaçava o controle da condução do processo de transição pelo governo.

Essa nova ofensiva da repressão estatal partiu da caracterização de que, a partir de 1974, o PCB avançava clandestinamente: reunia novos quadros, reorganizava células e estava de volta à vida política pela infiltração de seus membros no MDB, único partido de oposição legalmente constituído.

Acreditava-se que o PCB, a despeito das crises e defecções que sofrera, teria mantido uma política de coexistência pacífica com o governo ao tempo em que ampliava a sua base. Isto se daria pela espera de um momento de debilidade política que permitisse a tomada do poder, “cumprindo à risca a técnica comunista de ‘avanço e recuo’”.

O PCB passou a ser considerado a maior ameaça para o regime, tendo em vista que vários grupos de esquerda armados haviam sido calados nos anos anteriores; a isto ainda se somava a derrota sofrida pelo governo nas eleições de 1974.

Isso explica a perseguição, a tortura e o assassinato (desaparecimento) de suas principais lideranças em ações muito violentas, totalmente incompatíveis com a “lenta, gradativa e segura distensão” anunciada por Geisel (GASPARI, 2003).

“O maior perigo às instituições”

Os relatórios da chamada “Operação Gringo”, apreendidos pelo Ministério Público Federal na casa do tenente-coronel Paulo Malhãe, após seu assassinato, confirmam o entendimento de que, após a aniquilação das organizações radicais de esquerda, o PCB fora considerado “o maior perigo às instituições democráticas brasileiras”.

A análise constante dos relatórios revela que, ao final do ano de 1975, o processo gradual de abertura estaria a fugir do controle, em decorrência de pressões externas e internas.

A eleição de Jimmy Carter nos Estados Unidos, a Revolução dos Cravos em Portugal, a resistência argentina e a “crise do petróleo” são alguns dos fatores externos que figuram nesse documento como ocasionadores de uma nova convergência das esquerdas no Brasil (Relatório da Operação Gringo/CACO, nº 08, 1978), caracterizada pela adoção de uma tática não violenta por parte das organizações subversivas.

O relatório citado afirma ainda que “aos poucos, as organizações subversivas foram adaptando seus programas mínimos ao programa político do MDB, reduzindo seus objetivos”. Em contrapartida, “paulatinamente, o MDB passou a enfatizar aquelas campanhas do MCB [Movimento Comunista Brasileiro] de tal forma que seu programa mínimo se confundia com as palavras de ordem mais expressivas das organizações comunistas”.

Além disso, a chamada do PCB por uma Frente Patriótica Antifascista, em outubro de 1974, lançara uma plataforma que foi adotada por toda a oposição brasileira e que iria se desenvolver em torno do MDB, congregando diversas forças políticas.

Esse contexto ajuda a compreender o porquê da Operação Cajueiro se efetivar não só em face de antigas lideranças do PCB, como também em face de jovens quadros do MDB. A “Cajueiro” se insere em uma série de operações articuladas a partir de investigações que se seguiram à descoberta e quebra das gráficas comunistas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A partir de 1974, quando o PCB se tornou o alvo principal da repressão política, vários dirigentes, em especial os membros do seu Comitê Central, foram presos e/ou mortos.

A partir de julho de 1975, ocorreu uma série de prisões no estado da Bahia de pessoas ligadas à Universidade Federal (UFBA), ao MDB e ao PCB. “Operação Acarajé” foi o nome dado a essas ações que tinham por objetivo desarticular, na Bahia, o Comitê Estadual do PCB. A Operação Cajueiro teve o mesmo objetivo e faz parte deste conjunto sequenciado de operações para a neutralização do PCB em Sergipe. Ambas as operações – Acarajé a Cajueiro – estiveram sob o comando da 6ª Região Militar, tendo à frente o General Adyr Fiúza de Castro.

A doutrina de Segurança Nacional e a “criação” da guerra

As forças de repressão organizavam-se pressupondo um quadro de guerra. Durante a Operação Cajueiro, o general Frota, ministro do Exército, teria se manifestado “preocupado com a possibilidade dos integrantes do PCB terem ordem para suicidarem-se [sic] quando presos”.

O general Fiuza, por outro lado, assegurou que “sob o seu comando será impossível a ocorrência de tais fatos; que ninguém conseguirá suicidar-se [sic]; que todos os presos estão permanentemente com sentinela a vista”.

Ao final da operação, ao avaliar as atividades consideradas subversivas em Aracaju, a folha de informação 0293/116/ASV/76, informa de que, em verdade, “os militantes do PCB em Sergipe, bem como os integrantes do Comitê Estadual, apresentam baixo nível de organização e pobreza de meios materiais e em pessoal”.

Ainda que a organização do PCB em Sergipe fosse considerada débil, como se vê nas informações do Exército, curiosamente, o Relatório Final do Inquérito Policial Militar (IPM), que indiciou “Marcélio Bomfim e outros”, insiste na caracterização de que o PCB atuava clandestinamente, “subvertendo a ordem da nação brasileira” sendo “público e notório a ligação desse grupo comuno-subversivo ao Movimento Comunista Internacional (MCI)”.

O objetivo dos indiciados seria “a subversão em escala nacional, para a derrubada do regime vigente e implantação no Brasil de uma ditadura marxista-leninista” (STM, Apelação Criminal 42.182 – BA, 1978, p. 463).

Essa caracterização, exagerada e irreal (conforme relato dos próprios agentes do serviço de informação), funcionava tanto como uma justificativa geral para as ações de repressão, como para legitimar a utilização de mecanismos extralegais de investigação, a exemplo da prática da tortura, mobilizada para neutralizar o “inimigo interno”.

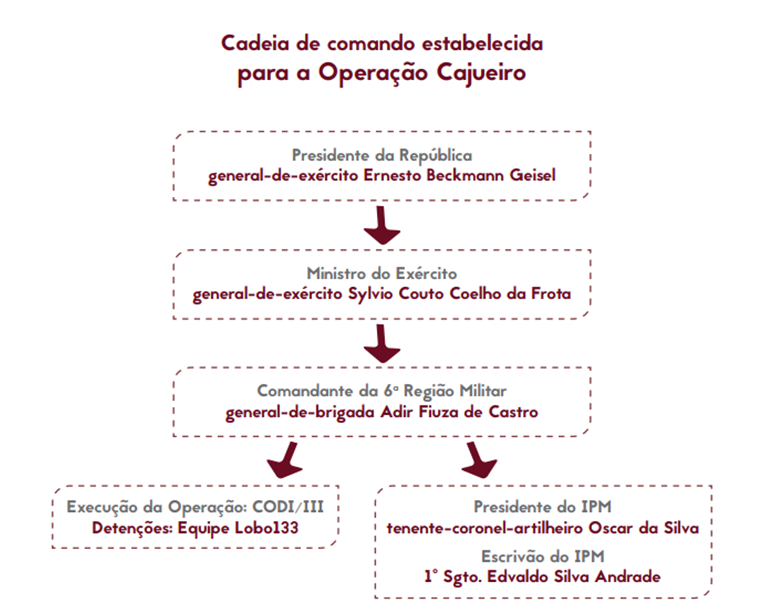

A cadeia de comando da Operação Cajueiro

Sem dúvida, a Operação Cajueiro foi a mais dura incursão da repressão no estado durante a ditadura militar (1964-1985). Em Sergipe, até então, seja quando das primeiras prisões em 1964 ou por ocasião da Operação Gaiola, a civilidade era mantida: as famílias obtinham informações sobre seus presos e, comumente, faziam visitas levando encomendas.

Muito provavelmente, a ordenação social local, com laços de solidariedade bem estabelecidos na classe média (todo mundo sabia quem era filho de quem, parente de quem), impediu uma ação repressiva mais dura.

Ocorre que, de forma diversa, na Operação Cajueiro a repressão política foi coordenada e comandada por uma equipe vinda de fora de Sergipe. Segundo consta na documentação, as prisões foram efetuadas após quatro meses de investigação pelo DOI/CODI III, órgão de segurança do IV Exército.

Esta afirmação tem como base os depoimentos prestados à CEV/SE, cujos detidos, embora vendados, perceberam sotaques diferentes durante as sessões de tortura, mas não conseguem identificar quem os teria torturado.

Vale destacar que o então comandante do 28º BC, coronel Osmar de Mello e Silva manteve-se aparentemente afastado durante o período da Cajueiro, muito embora o general Fiúza, em inspeção, o tenha elogiado pelo bom planejamento e execução da operação.

Os depoimentos prestados à CEV/SE corroboram a informação de que o comandante do 28º BC e parte dos oficiais locais foram afastados durante os dias da Operação, permanecendo apenas o pessoal de confiança do general Fiúza.

Nos registros diários da operação não há nenhuma menção ao comandante do IV Exército, general do Exército Moacyr Barcellos, ao tempo em que se sabe que o ministro do Exército mantinha contato direto com o comandante da 6ª Região Militar. O tenente-coronel Oscar da Silva, por intermédio da Portaria/006, foi nomeado para instaurar IPM. Para tanto, o comandante da 6ª Região Militar lhe delegou os poderes necessários para o encargo. Ao que tudo indica, na efetivação da Cajueiro, a cadeia de comando oficial não foi observada. Na condução dessa operação funcionou uma outra hierarquia, assim disposta:

Fiúza de Castro e Silvio Frota já haviam trabalhado juntos antes, eram amigos e compartilhavam as percepções políticas, alinhando-se ao setor mais conservador das Forças Armadas, a chamada “linha dura”.

Fiúza foi um dos criadores do Centro de Informações do Exército (CIE) e chefiara o Centro de Operações de Defesa Interna (CODI), considerado o principal centro de repressão política aos opositores do regime, nos anos de 1972 e 1973 no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, Frota comandava o I Exército, também no Rio de Janeiro. Após ser promovido a general-de-brigada, em abril de 1975, Fiuza assumiu o Comando da 6ª Região Militar (6ª RM), sediada em Salvador, e comandou as Operações Acarajé na Bahia e Cajueiro em Sergipe.

Por fim, mas não menos importante para a compreensão da Operação Cajueiro e de seu contexto, vale retomar o conteúdo do memorando do diretor da Central de Inteligência, W. E. Colby, dirigido ao secretário de Estado Norte-americano, H. A. Kissinger.

Esse documento deixa claro que, a despeito da anunciada distensão, havia instruções claras relativamente às ações de repressão, em especial quanto aos atos de execução de pessoas, que deveriam ser informados/autorizados pelo Comando do CIE.

Esse documento, ao tempo em que demonstra uma preocupação com o uso desmedido da força — revelando uma certa racionalização das ações de repressão — comprova também que, durante a ditadura militar, a cadeia de comando no seu mais alto nível tinha conhecimento quanto ao emprego de “métodos extra-legais de repressão” e decidira, em 1974, por sua manutenção.

“Métodos extra-legais de repressão” e médicos em Sergipe

A compreensão de Fiúza de Castro sobre a prática do crime de tortura pode ser vista nesse trecho de rara sinceridade em entrevista dada a Hélio Contreiras e Chico Otávio, e replicada no livro A Ditadura Escancarada, de Gaspari (2002): “Eu não admito a tortura por sadismo ou vingança. Para obter informações, acho válida. Os hipócritas dizem que não, mas todo mundo usa. […] Isso é uma contingência natural da humanidade”.

De uma maneira geral, a retórica dos regimes de exceção nega a prática da tortura e considera que, caso tenha havido, esta seria praticada clandestinamente, posto que não autorizada, sendo uma ação do “pessoal de baixo”.

A partir de 1968, a tortura chancelada pelo regime tornou-se inseparável da ditadura militar, saindo da clandestinidade e expandindo-se para outras áreas e atividades públicas. O Judiciário se viu obrigado a reconhecer a ocorrência dessas práticas, ainda que nunca tenha investigado ou sequer feito constar dos autos os nomes dos torturadores — exatamente como aconteceu no caso da Operação Cajueiro.

Uma rede de serviços médicos também foi mobilizada, vez que a dinâmica das torturas, praticadas para a obtenção de informação, reivindicava a administração dos corpos dos torturados, assim foram acionados “diretores de hospital, médicos e legistas dispostos a receber presos fisicamente destruídos, fraudar autos de corpo de delito e autópsias” (Gaspari, 2002, p. 26), colaborando e dando cobertura/ocultando a prática de tortura.

Não é, por acaso, que as únicas pessoas reconhecidas pelos presos da Operação Cajueiro no local sejam médicos, que estariam no lugar para assegurar sua condição de saúde.

Em Sergipe, foram reconhecidos desempenhando a função médica: José Carlos Pinheiro, que foi convidado a prestar seus esclarecimentos à CEV/SE e não compareceu em nenhuma das oportunidades; e os oficiais médicos Williams de Oliveira Menezes (capitão Williams) e Sálvio Mendonça, o primeiro já falecido e o segundo não encontrado. Não foi possível precisar se atuaram durante as sessões de tortura ou só na enfermaria.

Foram identificados também o capitão Moraes, major Ribeiro e o recruta Barros, seu motorista. Os três estariam de serviço nos dias da Operação Cajueiro. De fato, o capitão Moraes é a pessoa que certificará, no verso de quase todos os mandados de prisão, o recebimento dos presos.

Por conduto do ofício nº 001/2018, a CEV/SE solicitou informações ao Comando do Exército brasileiro, encaminhando uma lista de nomes a fim de que os militares ainda vivos e citados no depoimentos ou documentos tivessem a oportunidade de ajudar a CEV a esclarecer algumas circunstâncias, mas não recebeu resposta alguma.

A lista dos presos e torturados na Operação Cajueiro

Na próxima semana, a Mangue Jornalismo continua revelando detalhes da Operação Cajueiro, trazendo os nomes dos presos e torturados no 28º Batalhão de Caçadores.

Referência

GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.