ALINE BRAGA, especial para Mangue Jornalismo

@abragajornalista

A cor da pele é uma marca importante para entender a cidade de Aracaju. As formas de se diagnosticar a presença dessa ferramenta de hierarquização da população chamada racismo e das desigualdades que ela provoca são diversas e complementares. Uma delas é fazer o teste do pescoço, que consiste basicamente em posturar a cabeça, abrir os olhos e ver quem acessa os ambientes tidos como privilegiados e quem é escolhido para rosto representante da capacidade de decidir.

Dá também para simplesmente posturar o ouvido: escutar os relatos de experiências de pessoas negras. Dificilmente uma pessoa negra em Aracaju não tem uma experiência de racismo em locais públicos ou privados para contar, menos ou mais traumática. E, claro, outra forma é acessar os dados oficiais, qualquer que se escolha, dos investimentos em obras a partir do orçamento público à distribuição da população nos bairros da cidade – distribuição essa remanescente de como se deu a urbanização da nossa capital, como nos mostram as mapografias sociais realizadas pela Prefeitura de Aracaju até o ano de 2019.

Outra forma é ouvir os sons – ou os silêncios. A partir deles identificamos as possibilidades de pontes, físicas ou afetivas, e também de obstáculos às sociabilidades, que estamos chamando aqui de pedágios – alguns deles de valor tão alto que custam a própria vida.

O que escutamos na cidade?

Dispostas a ouvir a cidade, identificamos o aglomerado das feiras, ruídos dos carros, vento nas folhas das árvores, construção. Ouvimos também os sons das manifestações culturais e, com certeza, da música. O que essas sonoridades da cidade dizem sobre seu presente e seu passado e sobre a forma como as pessoas vivem e gostariam de viver?

Cleber de Oliveira Santana, pesquisador das sonoridades urbanas de Aracaju, negro e sergipano, servidor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) desde 1995 e falecido em 2021 vítima da Covid-19, nos ajuda a entender como nos séculos 19 e 20, onde nossos sentidos já não alcançam, essas sonoridades manifestavam a cultura e também eram controladas, abafadas, proibidas pelo Estado a depender de quem eram as pessoas envolvidas e seu nível de hierarquização social – seja por critério de raça, gênero, orientação sexual, idade ou renda.

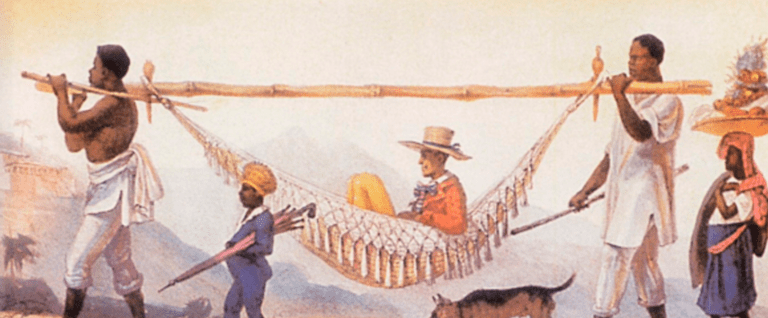

A pesquisa de Cleber nos mostra que muitas das regras estabelecidas nos dois séculos passados, a partir dos Códigos de Postura, que funcionavam como antigos Planos Diretores da cidade e ditavam não somente normas de prédios e organização, mas de comportamento no espaço urbano, eram direcionadas a categorias sociais específicas da população.

Uma das questões mais importantes marcadas pelo pesquisador, e que dialoga com o que trazemos aqui, diz respeito ao que incomoda aos ares da, na época, nova capital, que se orgulha da sua tentativa de planejamento ao espelho do que se considerava de mais moderno no ocidente, europeu. Tanto a partir da identificação dos lugares e tipos de encontros na cidade, as pontes, quanto das novas normas que tratavam de determinar o que se fazia com o quê e quem incomodava, os pedágios.

Por exemplo: o primeiro código de postura, Resolução no 458 de 3 de setembro de 1856, passado pouco mais de um ano de existência da nova capital sergipana, trazia regulações e punições para o “ato de dar gritos nas ruas sem ser para objecto de necessidade” ou de “proferir palavras indecentes, ou praticar gestos” ofensivos à “moral pública”. Para a primeira questão, havia um destaque caso a infração fosse cometida por trabalhadores. Para o segundo exemplo, se o infrator fosse uma pessoa escravizada, a multa reincidiria.

Entre as normas desse e dos códigos de postura seguintes, além da previsão de pagamento de multas, havia a possibilidade de prisão – sem esquecer que as tentativas de manutenção da ordem sempre podem contar com o braço armado da polícia.

Ao analisar o comportamento da população e essas normas, o pesquisador aponta para a existência de uma cidade ideal como tentativa de suplantar a cidade real, da qual se deseja afastar, por diversos motivos. Busca-se afastar da negritude, da pobreza produzida, das evidências do sistema escravagista. Até hoje. E é preciso refletir onde estão as pontes e quantos são os pedágios contemporâneos.

Algumas perguntas? Responda

Pré-Caju é sinônimo de barulho e incômodo ou de felicidade? A Marcha da Consciência Negra é barulho ou diálogo? O ensaio do Descidão dos Quilombolas é barulho ou vivência cultural que não prescinde do som? Equipamento de som na mala de carro tocando em bar é barulho?

O clamor de um culto evangélico e o tambor do candomblé são percebidos da mesma forma? A aula de ginástica a seu aberto no calçadão da 13, com microfone, é mais barulhenta que uma roda de capoeira acústica na praça? Nós, população, medimos tudo isso em decibéis ou a partir de nossos gostos? E por que a gente gosta de uma coisa e não gosta de outra? O burburinho de churrasco na cobertura da 13 de Julho ou no quintal da casa por reformar na Olaria é barulho?

O mais importante para essas respostas não é, a priori, dizer o que incomoda ou não para cada pessoa, mas perceber as categorizações que automaticamente sua mente recorreu para interpretar cada um desses exemplos como desejável ou não na cidade.

Poderíamos avançar também pensando em como as regras de ocupação do espaço em Aracaju foram determinando onde cada uma dessas sonoridades deveria estar. Por que não temos shows de reggae ou rap em grandes casas de show? É falta de audiência? Por que equipamentos públicos como o Centro de Criatividade, localizado no bairro Cirurgia, caracterizado por abrigar em boa parte de sua extensão uma população negra, retinta, que tem como vizinho o quilombo urbano Maloca, não é uma das opções naturais para receber atrações musicais de fora de médio porte? É um convite para refletir.

Alguém poderia pontuar que um dos motivos é a falta de conservação do equipamento público. Voltaria a questionar sobre o motivo de não se fazer a manutenção periódica do mesmo. Ou do porquê de ele ainda não ter sido transformado num centro de referência da cultura negra, quilombola, num museu, quem sabe. Ou o motivo de ele e o Gonzagão nos darem sempre essa sensação de abandono. Bem, sigamos com o texto.

E, para falar de pontes

Enquanto aguardamos ansiosas (ou não) a construção da que ligará a Barra dos Coqueiros pela Coroa do Meio e suas consequências, precisamos identificar as novas pontes que vão sendo construídas à revelia da opressão normativa. E como nosso espaço é curto e a paciência das leitoras e leitores cada vez mais escassa, cito apenas dois exemplos de novas pontes, construídas a partir das carreiras de dois ícones da música sergipana que carregam consigo a voz da negritude, oprimida lá atrás nos códigos de postura daquela recém criada capital.

“Viestes para escurecer/ para fazer perder o medo/ Denegrir-se em teu crespo que a natureza criou”, canta Anne Carol na música “Negra Mulher”, do álbum Semblantes. Em Epidérmica, ouvimos, veja só: “Eles querem novas Vênus Negras/ Eles temem novas Pantera Negras/ Epidérmica Revolução Crespa/ Epidérmica Revolução Preta”.

Ambas são composições do historiador sergipano e doutor em Sociologia Leno de Andrade e retratam, dessa vez pelo olhar da negritude, a situação criada pelos códigos de postura para a população inferiorizada, justificada pela alegada necessidade de organizar a cidade, mas que punia com mais rigor trabalhadores, pobres e pessoas negras.

As letras das músicas citadas, consideradas aqui uma resposta a essa construção desigual, surgem a partir da identificação de que o papel de contenção da população inferiorizada, feito em sua maioria por gestores homens e brancos, está calcado no medo de que a reversão da opressão aconteça, mas que ignora e nunca perguntou qual é de fato o significado de uma revolução preta.

Pontes. O pensamento das pessoas negras em movimento sobre a hierarquização a partir da cor da pele, que se revela em sonoridades como a música de Anne Carol, está demonstrado nas pontes criadas pelo trabalho concreto da artista. Uma ponte que interliga a Mussuca, as sonoridades afrodiaspóricas – inclusive considerando suas incursões iniciais pelo reggae, o trabalho artístico de Larissa Vieira (@mundOnegroO) na capa do álbum, e que vai criando pontes imaginárias sobre um Sergipe que ainda não foi assumido como seu, constantemente invisibilizado, mesmo com quase 80% de população autodeclarada negra.

Pontes. “Chique é ser Preto”. Nome do álbum de 2021 do MC Pardal, rapper, b-boy, candomblecista, e título da música carro-chefe. Obra que conta também com a faixa “Meu Deus não é Branco” para se contrapor ao discurso que coloca a religiosidade cristã representada por um Jesus de pele clara como superior.

A música suscita também um debate hoje em evidência na polarizada sociedade brasileira, mas desde muito debatido pela população negra e principalmente adepta às religiões de matriz africana, que sempre denunciou as tentativas de opressão aos seus rituais religiosos. Tentativas essas que sempre contaram com a rejeição, não somente de suas vestimentas e práticas, mas uma rejeição que busca associar as sonoridades do candomblé a sentimentos e situações ruins ou amedrontadoras.

Pardal é cria de uma geração mais antiga do rap, que lhe deu alicerce e lhe proporcionou pontes. Um exemplo: o pontapé inicial de sua carreira como músico e compositor se deu no Som de Quebrada, evento (ou movimento) que acontecia periodicamente na Orla do Porto Dantas, até antes da pandemia, produzido pelo também rapper Hot Black.

Quem produz com essas pessoas e quem ouve suas músicas consegue rapidamente identificar a potência de suas vozes, performances, composições. Carreiras que estão sendo construídas à revelia da contenção de sonoridades populares ou dos pedágios criados para essa construção. Seja pelo preconceito ou pela falta de investimento público numa estrutura que garanta produção, circulação e distribuição dessas obras e dessa forma de ser e pensar Sergipe.

As escolhas de onde e como aplicar recursos públicos e privados, estrutura e atenção estão ligadas a como interpretamos nossas sonoridades. Incrivelmente, muitas vezes os pedágios estão menos ligados às catracas para se deixar passar e mais à ausência de condições para se criar pontes. Sergipe precisa de enxergar grande e isso não poderá ser feito enquanto o que a gente vê na mídia e na rua ignorar as potencialidades da sua negritude. É o mínimo que a gente espera para o próximo 20 de novembro.

Aline Braga, mãe, aracajuana, capoeirista, jornalista, graduada pela UFMG, mestra em Comunicação Social pela UFS e integrante do Intervozes