EVANILSON TAVARES DE FRANÇA, especial para Mangue Jornalismo

Perceptos da arte

“Vamos precisar de todo mundo / Pra banir do mundo a opressão / Para construir a vida nova / Vamos precisar de muito amor”, canta lindamente Beto Guedes. O poeta parece conhecer, em detalhes, a trajetória a ser seguida. Já Alice[1] carece de orientação: “Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui?”, ao que responde o interlocutor: “Depende bastante de para onde quer ir”. Alice, então, complementa: “Não me importa muito para onde”. O Gato arremata: “Então não importa que caminho tome”.

Talvez devamos revisitar Beto Guedes, convidá-lo para uma prosa, esquecer o relógio nalgum canto do jardim e ouvi-lo entoar outros versos. Quem sabe, sem o relógio tiquetaqueando em nossas almas, seja-nos possível distinguir a multiplicidade de caminhos, e, diferentemente de Alice, escolher um deles, desenhar uma forma de caminhar – preferencialmente de mãos entrelaçadas – e fazer o trajeto experimentando a textura do chão, os odores dos arredores, as cores que animam, o clima do lugar, as pedras que acordam e alertam para as surpresas que singularizam a estrada e a forma de percorrê-la.

A questão, talvez, seja o relógio: “Por minhas orelhas e bigodes, como está ficando tarde!”. “Ai, ai! Ai, ai! Vou chegar atrasado demais!”, repete em suores o Coelho Branco. É tarde! É tarde! É tarde! Nesse âmbito, a preocupação do personagem de Carroll reverbera-se pelos versos do artista mineiro: “Tempo, quero viver mais duzentos anos / Quero não ferir meu semelhante / Nem por isso quero me ferir”.

Os ferimentos físicos e/ou psicológicos movem os dois personagens, o criado pelo caldo cultural de Minas Gerais e o que é erguido do caldo cultural que pariu o escritor britânico. Num caso e noutro, a Rainha de Copas está logo ali. E há valetes por todos os cantos, seguindo caminhos que lhes foram traçados, temerosos de inaugurar passos novos e, mais ainda, de “deflorar florestas virgens”[2]. E mesmo que não seja virgem o arvoredo, valeria o esforço de beber de outras fontes, sentir outras brisas, rubricar outras paragens. Porém, os valetes jamais ousariam. Eles são valetes, têm corpos dóceis.

Há e sempre haverá valetes, e eles usam os trajes que não lhes servem, e sentem-se confortáveis, embora o tecido esteja puído, as nádegas à mostra e não haja quem lhes tenha credibilidade. O valete de copas esmerilhou-se em se curvar (e se curvará) com um sorriso nos lábios (e nos olhos); ergue-se e abaixa-se com destreza, desde que a ordem lhe seja dada. “Que seja do agrado de Vossa Majestade”, será o mantra eterno dos valetes.

Anúncios/denúncias de Alice sobre a Educação

Penso em Lewis Carroll e em Alice sempre que se inicia um ano letivo. Não sei – ou não lembro! – a origem desta imagem, mas ela regularmente se apropria do meu corpo (um território em constante mutação) quando as crianças e jovens atravessam os portões escolares no primeiro dia de aula. Animadas, nervosas, ansiosas ou assustadas, uma após outra recebe sua caixa – todas de mesmo tamanho, mesma textura, mesma cor; a matéria-prima é também a mesma, como mesmo é o seu fabricante.

Há crianças e jovens com histórias distintas, práticas culturais distintas, cores distintas, gêneros distintos, tamanhos distintos, sonhos distintos… todas as crianças são distintas, mas o êxito escolar depende do modo como elas se acomodam naquela caixa – uma caixa completamente igual a todas as outras.

Diferentemente de Alice, as crianças não encontram uma garrafinha com a inscrição “BEBA-ME”. E mesmo que a encontrasse, tal como a personagem de Carroll, poderia beber em excesso e ficar tão minúscula que sumiria no interior da caixa, ou atravessaria seus intervalos intermoleculares – se perderia para sempre. E ainda haveria a possibilidade de, ao contrário do que ocorrera com Alice, beber veneno: “Não, primeiro vou olhar e ver se está escrito ‘veneno’ ou não”. Alice tomou cuidado, mas conhecemos histórias nas quais pessoas salgaram o café, quando queriam adoçá-lo.

Mas sejamos justos, existiriam os pequerruchos acautelados que tomariam a quantidade suficiente e atingiriam o tamanho exato, caberiam na caixa. Isso resolveria parte do problema. Restariam, porém, as pequenas demais, aquelas perdidas por entre as paredes do cubo de papelão reciclado, produzido por recicladores que amam a reciclagem, mas não a querem para si.

Talvez essas crianças encontrassem uma caixinha de vidro debaixo da mesa, e abrindo-a descobrissem “dentro [dela] um bolo muito pequeno, com as palavras ‘COMA-ME’”, e comendo-o, do mesmo modo acorrido por Alice, cresceriam o tamanho necessário. Ocorre que os alimentos estão em falta, mesmo os fantásticos, já que as sobras vistas por Bandeira, recolhidas por um Bicho que “não era um cão / não era um gato / não era um rato”[3], permanecem minguadas, e continuam sem condições de alimentar tanta gente.

Parece que a escola ainda não percebeu, mas há nela Alices, Lebres de Março, Coelhos Brancos, Chapeleiros Malucos, Rainhas de Copas, Rainhas Brancas, Tweedledees, Tweedleduns, Gatos e valetes de copas. Há também Silva, Santos, Costa, Oliveira. Há ainda entrecruzamentos de histórias entre essas personagens capazes de conceber um território outro, uma escola outra, a despeito das fronteiras erguidas e dos silenciamentos impostos.

Mas espere um pouquinho… pensando melhor, nem todas as personagens de Carroll conseguiram ingressar na escola. Absolem, a Lagarta, teria sua matrícula negada: perguntava demasiadamente, apreciava narguilé (talvez fosse viciada), e, pior, descobriu os segredos do voo e APRENDEU A VOAR. Tornou-se perigosa. Para mais, Absolem possuía saberes milenares e defendia-os com afinco. Certamente, olhando nos olhos da escola, perguntaria: “Quem é você?” Perdida, sem identidade, afastada daqueles que lhe soprariam no ouvido o que dizer, a escola silenciaria. Em face do silêncio, talvez Absolem a questionasse: ‘Não entendo, se é Escola, como não sabe quem é?’ “Quem é você?” O silêncio permaneceria. Um vexame!

Mas voltemos às crianças e à alegoria que me embala há décadas. Primeiro dia de aula. Aquela fila gigantesca (como gostam de filas!) de crianças em frente ao portão. A sirene soa. Em ordem, meninas e meninos atravessam a primeira fronteira. Na entrada, as caixas – não há necessidade de escolha, são todas iguais. Vestem-na. Umas tropeçam, outras sufocam; há as que somem no interior da indumentária que deverão trajar pelo resto de suas vidas; há também as curiosas como Alice: fazem um corte aqui, um ajuste ali, uma remodelagem acolá. Essas, coitadas, serão rotuladas para sempre: “São indisciplinadas!”

Mas o que fazer com aquelas crianças que literalmente não se encaixam? Carroll encontrou a solução ainda no século XIX: “Cortem-lhes as cabeças!” Pode ser os pés, ou ambos, desde que caibam nas caixas, e escolham um dos caminhos apresentados num cardápio, que, como Alice, é também do século XIX.

Não entendam “cortar a cabeça” ipsis litteris, mesmo porque essa expressão transita frugalmente por diversas conotações: negação dos saberes da comunidade de origem, alocação numa zona do não ser, castração do encantamento, imposição de silenciamentos, punições regimentais (advertência, convocação das mães ou pais, transferência – exclusão). Mas cabeças devem rolar: “Cortem a cabeça dele!” ou “Cortem a cabeça dela!”

De cabeça cortada, obtém-se o bom aluno: acopla-se um motor em seu quadril, aciona-o, e o corpo acéfalo segue estrada a fora, saltitante, sem sentir a chuva nem o calor do Sol; faz o caminho, mas não experimenta (nem distingue) suas marcas ou demarcações. De cabeça cortada, brinca-se com a sereia, vive-se uma noite de amor com o boto cor de rosa, e penduram-se meias em janelas à espera de Papai Noel… Mas como devem agir aquelas e aqueles que não possuem meias?

Romantizar a escola não é nossa intenção. Enxergá-la como uma instância capaz de redimir a sociedade, o mundo; não acreditamos nisso. Mas, sim, pensamos que ela, a escola, pode e deve interferir na confecção dessa rede cujas linhas têm endereço completo e objetivos explícitos, ainda que, muitas vezes, a trama requeira a presença de muitas mãos, inclusive daquelas em cujos alinhaves tem seu pescoço enrolado e o oxigênio rarefaz-se em seus pulmões.

Conversando com Alice para pensar uma escola outra

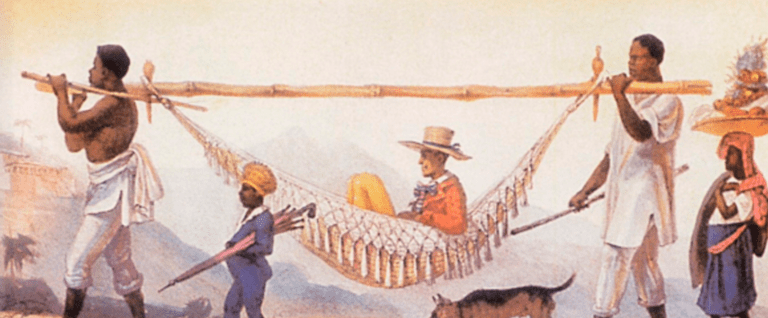

Uma escola para Alice, para os Silvas, para os Santos e para os Costas; para as/os sem nome, sem teto, sem tempo, para as/os que foram alocados numa zona do não ser; uma escola para as/os inviabilizadas/os, para as/os miserabilizadas/os, para os homens e as mulheres cujas vidas são infames, ou seja, aquelas e aqueles que “não mais existem senão através das poucas palavras terríveis que eram destinadas a torná-los indignos para sempre da memória dos homens”[4]; uma escola que realmente inclua todas as diferenças e todas/os as/os diferentes; uma escola que dialogue com a comunidade LGBTQIAPN+, com o povo negro, com as comunidades de terreiro, com as práticas de tradição oral; uma escola para os “condenados da terra”[5], os “demitidos da vida”[6], requer outra sensibilidade de mundo, requer o entendimento de que a arquitetura escolar, desde sua origem, objetiva o disciplinamento dos corpos, o policiamento e a punição das almas, a exploração brutal dos territórios, entre eles os sujeitos das regiões colonizadas.

Ao insistir-se na distribuição de caixas de mesmo tamanho, mesma textura, mesma origem, produzidas pelas mesmas mãos (todas elas brancas, masculinas e eurocentradas) nega-se peremptoriamente a matrícula de Alice, da Lebre de Março, do Coelho Branco, do Chapeleiro Maluco, da Rainha de Copas, da Rainha Branca, do Tweedledee, do Tweedledum, do Gato, e até mesmo do valete de copas – de todos os valetes, ainda que tenham se acostumado com as caixas. Nega-se igualmente o acesso dos Silvas, dos Santos e dos Costas.

Mas, para ser bem sincero, não nos faltariam situações nas quais observar-se-ia a garantia de matrículas de todas e de todos, indistintamente. Ocorre, no entanto, que, no mais das vezes, a despeito do acesso, a permanência e o êxito acadêmico dependem de uma negação de si e dos seus. Explico: a escola e o seu currículo movem-se por um território fronteirado, colonial, assentado na tradição escrita, e ciente de que tudo que nele há fotografa a verdade absoluta.

É essa verdade (absoluta?) que deve ser absorvida e defendida, mesmo que ela se oponha, desvalorize ou negue práticas culturais tradicionais presentes em outras formas de vida. Não é à toa que Charlot[7] declara que aprender é trair, referindo-se, em nosso entendimento, às educandas e aos educandos originários das camadas populares, visto que, para esse grupo galgar degraus, por meio da escola, numa sociedade de classes, que por óbvio produz exclusões, necessário se faz negar ou ocultar o modo de existir de sua comunidade de origem, o que significa, em primeira e última análise, negar a si mesmo. Aprender é, portanto, trair(-se), e o currículo produz violências.

Enfatizemos, o sucesso escolar, para aquelas e aqueles que destoam dos padrões impostos pela racionalidade ocidental moderna, a qual se encontra ancorada no racismo, no patriarcado e no capitalismo, os quais, por sua vez, são o alicerce, as paredes, o teto e a voz do currículo, depende de sua capacidade de invisibilizar e de invisibilizar-se. Mas pode ser diferente. Cremos ser possível alcançar esse sucesso por meio da contestação. Mas, então, já passamos a exigir de crianças que iniciam a escolaridade o uso de ferramentas que não lhes são comuns.

Mas estamos em setembro e sabemos que “Quando entrar setembro / E a boa nova andar nos campos / Quero ver brotar o perdão / Onde a gente plantou juntos outra vez”[8]. Também há sempre professoras e professores semeando flores, ainda que o verão impere e que pantanoso seja o terreno. Há ainda meninas e meninos, estudantes de cada dia, trazendo novidades e esgarçando o véu que nos dificulta ver além das muralhas. Estas e estes sabem que aquelas e aqueles que tentam aprisionar a escola “são muitos, mas [eles] não podem voar”[9].

EVANILSON TAVARES DE FRANÇA é poeta, mestre em ensino de Ciências e Matemática (UFS), doutor em Educação (Unicamp). É professor e pedagogo da Rede Estadual de Educação/Sergipe.

[1] Aqui e noutros momentos deste texto, fazemos referências a personagens de Lewis Carroll, moventes da deliciosa obra Alice no país das maravilhas, e presentes em nossa memória em razão de leituras, filmes e sabores.

[2] Verso do poema Cântico negro, de José Régio. Disponível em <https://estadodaarte.estadao.com.br/jose-regio-cantico-negro/>. Acesso em 02 set. 2023.

[3] Estrofe do poema O bicho, de Manuel Bandeira. Disponível em <https://www.culturagenial.com/poema-o-bicho-manuel-bandeira/>. Acesso em: 02 set. 2023.

[4] FOUCAULT, M. (2003). A vida dos homens infames. Disponível em <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/ 5738282/mod_resource/content/1/Foucault_Michel._A_vida_dos_homens_infam.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2023.

[5] Referência à obra magistral de Frantz Fanon, Os condenados da terra.

[6] As expressões “os demitidos da vida” compõe a lavra encantadora de Paulo Freire, educador brasileiro.

[7] CHARLOT, Bernard. Relação com o saber, formação dos professores e globalização: questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005.

[8] Versos da canção Sol de primavera, de Beto Guedes. Disponível em <https://www.letras.mus.br/beto-guedes/44548/>. Acesso em: 02 set. 2023.

[9] Referência à canção Pavão misterioso, de Ednardo.

Respostas de 3

Primoroso, o texto do poeta e tantos outros títulos, Evanilson Tavares. Usando uma linguagem interessante, desnuda a realidade colonial que ocorre dentro das escolas. Escolas que deletam as/os que não se comportam de forma uniforme. Que expulsam os diferentes. Esses não cabem na caixa.

Texto de grande relevância, escrito de forma inteligente e coerente, para nos fazer pensar, interpretar, comparar com as nossas vivências e nos fazer refletir nas ações diárias.

Fantástico simplesmente Fantástico que venha o setembro e contamine a todas/es/os que fazem e pense educação neste país para construir um outro mundo!